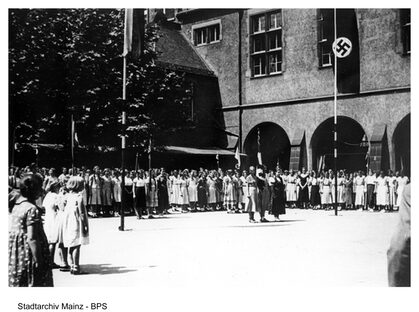

Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus

Zum 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, beteiligt sich das Frauenbüro jedes Jahr mit eigenen oder Kooperations-Veranstaltungen, die jeweils einen besonderen Aspekt des Frauseins im Nationalsozialismus thematisieren.

Veranstaltungen zum 27. Januar in Mainz

MAINZER ERINNERUNGSWOCHEN

2024 stand Zwangsarbeit im Mittelpunkt der MAINZER ERINNERUNGSWOCHEN, bei deren Organisation auch das Frauenbüro beteiligt war.

Veranstaltungen aus den Vorjahren

2020: "Ich möchte den Himmel mit Händen fassen". Ein Abend für Selma Merbaum.

2019: "Alte Käpferinnen". Theatercollage und Vortrag zu Frauen in der NSDAP vor 1933.

2018: Das Ende eines Aufbruchs. Jüdische Juristinnen und Juristinnen jüdischer Herkunft nach 1933

2017: Rebellische Pianistin. Das Leben der Grete Sultan

2016: Die Brüder Himmler. Eine deutsche Familiengeschichte.-Lesung und Gespräch

2015: Vortrag "Frauen in der jüdischen Selbsthilfe 1938 bis 1943"und Ausstellung "Sie wohnten nebenan"

2014: Lesung »Das Herz schlägt in Ravensbrück« Solidarität unter den Frauen im Konzentrationslager

2013: Lesung: Ich trage einen goldenn Strn. Ein Frauenleben in deutschland